Edelminimalismus fürs Eigenheim: Schauspiel Frankfurt ehrt Arthur Miller

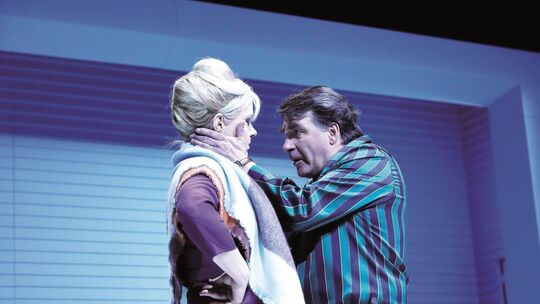

Besticht mit Vielschichtigkeit: Katharina Linder verleiht Arthur Millers Oberflächenarrangement „Alle meine Söhne“ Tiefe.

Hans Jürgen Landes

Lesezeit 3 Minuten

Besticht mit Vielschichtigkeit: Katharina Linder verleiht Arthur Millers Oberflächenarrangement „Alle meine Söhne“ Tiefe.

Hans Jürgen Landes