Welche gewaltigen Entwicklungsschritte hat die Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung in den vergangenen 130 Jahren gemacht? Holger Griebel, Geschäftsbereichsleiter der Behindertenhilfe, erklärt: „Wir haben hier heute einen modernen dezentralisierten Standort, an dem die Menschen und ihre Fähigkeiten im Fokus stehen.“

Die Geschichte der Asbacher Hütte ist immer auch von der Zeitgeschichte geprägt: Einer der Vorbesitzer war Carl Ferdinand von Stumm-Halberg – der Vertreter der Industriellendynastie der Montanindustrie Südwestdeutschlands. Der „Berater des Kaisers“ heiratete 1860 auf der Asbacher Hütte, die einst ein Hammerwerk war und nach der Stilllegung des Werkes der Sommerfrische der einflussreichen Familie diente.

Bodelschwingh war Gründungsvater

Pfarrer Friedrich von Bodelschwingh der Ältere, einer der Gründungsväter moderner Diakonie, war ein einflussreicher Mann. Als Kind war er ein Spielgefährte des späteren Kaisers Friedrich III. Als Erwachsener baute er nicht nur Bethel zur größten Diakonischen Einrichtung in Deutschland aus, er war auch Gründer und Namensgeber der Bodelschwingh'schen Stiftung Bethel, er gründete die erste Bausparkasse und „erfand“ die Altkleidersammlung. „Fundraising“ – würde man heute sagen – konnte er.

1887 schenkte Stumm ihm die Asbacher Hütte. Fünf Jahre später schenkte er das finanziell belastete Anwesen Hugo Reich. Der 35-Jährige hatte 1889 das Zweite Rheinische Diakonissen-Mutterhaus gegründet und brauchte Platz für die wachsende Zahl von „Pfleglingen“ – Frauen mit geistiger Behinderung. Betreut wurden diese von Diakonissen – „unsere abgearbeiteten Schwestern“ – wird Reich im geschichtlichen Rückblick der Historikerin Ulrike Winkler zitiert.

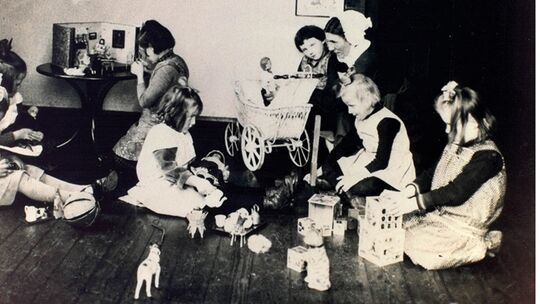

Die Geschichtsforscherin hat 2014 die damals 125-jährige Geschichte der Kreuznacher Diakonie aufgearbeitet und dabei auch dunkle Momente der Anstalten beleuchtet. Auf der Asbacher Hütte wurden „nicht weiter bildungsfähige weibliche Idioten“ – so war damals der für uns heute abwertende Sprachgebrauch – gesammelt und mit der Bürstenmacherei beschäftigt. 1907 wurde das Haus „Grüne Aue“ gebaut. Man brauchte mehr Platz. Die Zahl der Bewohner wuchs weiter, bis die Weltgeschichte wieder die Menschen in der Asbacher Hütte ergriff.

Die Nazis deportierten 142 Frauen und Mädchen. Den Eltern wurde gesagt, die Kinder seien verlegt worden, in Wahrheit fielen sie der Vernichtung zum Opfer. Nur zehn von ihnen kehrten wieder zurück. Mahnmale in Bad Kreuznach und in der Asbacher Hütte erinnern an die Opfer.

Umdenken nach Naziherrschaft

Nach dem Krieg und der Naziherrschaft änderte sich Schritt für Schritt das Denken. Die Landwirtschaft wurde als Selbstversorgungsbetrieb mithilfe der Beschäftigten geführt. Der Mensch mit Behinderung rückte in den Fokus. Langsam wurde aus der Beschäftigung, die aus harter Arbeit bestand, und reiner Versorgung der Menschen eine Betreuung. Noch immer wurde die Einrichtung von den Diakonissen geleitet. 1979 wurden an den Standorten der Diakonie Werkstätten aufgebaut. Schon damals gab es auf der Asbacher Hütte zwei Arbeitsfelder: die Goldschmiede und den Hüttenhof. Förderung und die Akzeptanz der Menschen in ihren Fähigkeiten flossen immer stärker in die Arbeit ein. Das drückte sich auch in der Änderung der Begrifflichkeiten aus.

Aus „Idioten“ wurden „Behinderte“. Die Abwertung und die fokussierten Defizite rückten immer mehr in den Hintergrund. In den 90er-Jahren entstand der Beruf des Heilerziehungspflegers. Die Professionalisierung nahm weiter zu. Die Einheiten waren schon verkleinert worden, und statt Diakonissen leiteten ausgebildete pädagogische Fachkräfte die Einrichtung, die immer noch Anstalt hieß.

In der Folgejahren prägten Schlagworte wie Selbstbestimmung, Empowerment, Inklusion, Teilhabe und Ressourcenorientierung immer stärker die Arbeit. 1993 und 1994 wurde die Außenwohngruppe in Rhaunen in der Ringstraße eröffnet und damit die alten Mehrbettzimmer immer weiter reduziert. Dies war der erste Schritt in Richtung Dezentralisierung, der mehr Teilhabe für die Bewohner ermöglichte.

Paradigmenwechsel vollzogen

Die beiden Einrichtungsleitungen Silke Nörling und Julia Wittmann wissen: „2009 führte die UN-Behindertenrechtskonvention zu einem Paradigmenwechsel“ – weg von Komplexeinrichtungen hin zu kleineren Wohneinheiten in Rhaunen (2010) und Birkenfeld (2015). Heute gehören zu den dezentralisierten Wohneinheiten der Behindertenhilfe Hunsrück in Birkenfeld die Wohngemeinschaft mit 24 stationären Wohnplätzen. Das barrierefreie Haus bietet Platz für zwei Wohngruppen mit älteren Bewohnern und eine Gruppe für jüngere Werkstattbeschäftigte.

In Rhaunen gibt es vier Häuser: In der Ringstraße 32 und 34 sind insgesamt 26 Plätze und eine angemietete Wohnung. Die Häuser „Otto-Conrad“ und „Am Bach“ haben je zwölf Plätze. Die beiden letzteren befinden sich in der Ortsmitte. Der Schwerpunkt liegt bei Menschen mit einem höheren körperlichen Unterstützungsbedarf im fortgeschrittenen Erwachsenenalter.

Leben in der Gemeinde

In der Ringstraße leben jüngere Menschen, die von dem Leben in der Gemeinde profitieren und dort ihre Selbstständigkeit und ihre Selbstbestimmung trainieren: Fußball im Sportverein, einkaufen, selbst kochen. Alle Themen rund um den Alltag in der Gesellschaft werden hier bearbeitet: partnerschaftliche Fragen ebenso wie politische Wahlen und andere Formen der Mitbestimmung.

In der Kerneinrichtung Asbacher Hütte wird derzeit viel gebaut und renoviert: Es gibt 42 Plätze. „Das bietet vorwiegend Platz für sogenanntes Intensivwohnen, also für Menschen mit Behinderung, die aufgrund ihrer herausfordernden Verhaltensweisen die Ruhe und Abgeschiedenheit brauchen“, erklärt Julia Wittmann. Gemeinsam mit ihrer Co-Einrichtungsleiterin hat sie nicht nur „bedürfnisorientierte Lebensräume“ für Menschen mit Behinderungen geschaffen. Auch als Arbeitgeber hat sich die Asbacher Hütte stark modernisiert. „Gerade für Arbeitssuchende in Teilzeit bieten wir sehr flexible Möglichkeiten“, so Silke Nörling und Julia Wittmann, die sich mit dem Werkstattleiter Matthias Winau um die Vorbereitung des Jubiläums kümmern.

„Die Behindertenhilfe auf dem Hunsrück ist für die Zukunft gut aufgestellt“, erklärt auch Melanie Göretz, Regionalleiterin der Behindertenhilfe. In den kommenden Jahren werden die baulichen Veränderungen abgeschlossen und auch konzeptionell die bereits eingeschlagenen Pfade etabliert. red