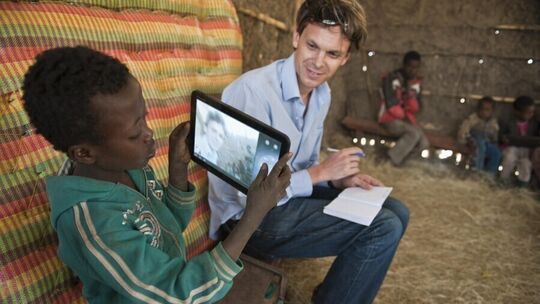

In Äthiopien gibt es nicht viel zu lachen. Das Land zählt zu den ärmsten der Welt. Der Journalist Philipp Hedemann hat dreieinhalb Jahre dort gelebt und ist 6000 Kilometer mit dem Auto durch das Land gereist. Dabei hat er die Träume von Einheimischen eingesammelt und aufgeschrieben. Daraus ist ein heiteres Buch entstanden, das nichts schönt und nichts dramatisiert.

Hallo Herr Hedemann, ich wollte Sie vor einer Stunde anrufen. Entschuldigen Sie die Verspätung. Sie haben sich aber erst 40 Minuten nach dem vereinbarten Termin bei mir gemeldet. Haben Sie diese Geduld in Äthiopien erlernt?

(lacht) Naja, in Äthiopien sind die Menschen relativ pünktlich, also pünktlicher als in den meisten anderen afrikanischen Ländern. Die Äthiopier bezeichnen sich auch als die Preußen Afrikas. Aber 40 Minuten wären dort trotzdem noch voll im Toleranzbereich gewesen. Also in Äthiopien hätte ich mich nach 40 Minuten noch nicht gemeldet.

Für Ihr Buch sind Sie mehr als 6000 Kilometer mit einem Geländewagen durch das Land gefahren. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?

Da ich zu Beginn dieser Reise bereits etwa zwei Jahre in Äthiopien lebte, wusste ich schon ganz gut, wie dieses Land funktioniert und kannte auch schon einige der Orte, die im Buch auftauchen. Aber es gibt Dinge in diesem Land, die ich bis heute nicht verstanden habe. Für die Reise selbst habe ich vor allem das Auto auf Vordermann gebracht. Das war sehr wichtig: Das Auto musste zuverlässig sein, und es hat ja dann auch gut durchgehalten. Außerdem hatte ich auf meiner Reise Begleitung – am Anfang von einem eritreischen Freund und später von einer äthiopischen Freundin. Das brauchte ich, weil ich natürlich die vielen Sprachen des Landes nicht spreche, und selbst wenn ich sie spräche, ist es sehr viel einfacher, Zugang zu den Menschen zu bekommen, wenn man einen Einheimischen bei sich hat.

Während Ihrer Reise haben Sie sich mit vielen Menschen unterhalten und in Ihrem Buch werden immer wieder die Träume dieser Menschen thematisiert. Welche Begegnung ist Ihnen besonders im Gedächtnis hängen geblieben?

Ich habe in Addis Abeba einen 13-jährigen Schuhputzer kennengelernt. Der verdient etwa 1,50 Euro am Tag und muss dafür stundenlang Schuhe putzen. Dieser Junge träumt davon, ein großes Hochhaus zu bauen, das nur ihm gehören soll. Die Leute, die dann in diesem Hochhaus leben, sollen an ihn Miete zahlen. Dieser Junge ist nur drei oder vier Jahre zur Schule gegangen – er glaubt aber fest daran, dass es klappen kann. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Aber er war so optimistisch, pragmatisch und fleißig, dass ich mir sicher bin, dass er sein Leben verbessern wird.

Sie erzählen auch die Geschichte eines Juristen, der für eine Wachfirma arbeiten muss und sich angesichts seiner Perspektivenlosigkeit zunehmend radikalisiert. Halten Sie eine Revolution in Äthiopien für möglich – nach dem Vorbild des Arabischen Frühlings?

Es gibt in Äthiopien viele Zutaten, die auch schon beim Arabischen Frühling zur Revolution geführt haben. Zum Beispiel viele sehr gut ausgebildete junge Menschen, die mit ihrem Leben unzufrieden sind und das auch nicht länger hinnehmen wollen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch, und die jungen Menschen bekommen nicht die Jobs, für die sie ausgebildet worden sind – so wie der Jurist in der Geschichte. Andererseits spricht auch viel dagegen. 2005 gab es nach der umstrittenen Wahl rund 200 Tote nach Protesten. Davon sind die Äthiopier noch immer traumatisiert.

Wie konnten Sie sicher sein, dass Ihre Gesprächspartner glaubwürdig sind?

Ich weiß nicht, ob meine Gesprächspartner mir immer die Wahrheit gesagt haben. Manche haben mir sicher auch absichtlich oder unabsichtlich die Unwahrheit erzählt. Wo es ging, habe ich die Aussagen meiner Gesprächspartner mit belastbaren Quellen gegengecheckt, aber nicht immer war das möglich. Ich habe stets auch meine Übersetzter, denen ich vertraue, gefragt, ob sie den Gesprächspartner für glaubwürdig halten. Manchmal musste ich mich auf ihr und mein Gefühl und unsere Erfahrung verlassen.

Warum haben Sie Ihren angesehenen Job als Auslandskorrespondent für die „Bild“-Zeitung in London aufgegeben und sind in ein Entwicklungsland gezogen?

Ich wollte etwas völlig Neues machen, und ich kannte Afrika eigentlich so gut wie gar nicht. Bevor ich nach Äthiopien zog, war ich mal in Marokko und in Ägypten, aber das war's. Und ich war auf der Suche nach spannenden Geschichten, und die habe ich in Afrika zuhauf gefunden.

Was hat das Leben in Äthiopien mit Ihnen gemacht? Hat es Sie verändert?

Hedemann schrieb ein heiteres Buch über ein ernstes Land.

Sie beschreiben in Ihrem Buch eine Szene, in der ein äthiopisches Mädchen sich mit einem zerfransten Stock die Zähne putzt, während Sie das Gleiche mit einer elektrischen Zahnbürste und fließendem Wasser tun. Wie haben Sie sich gefühlt, wenn Sie Teil solcher Kontraste wurden?

Ich wusste natürlich bevor ich dahin gekommen bin, dass mich solche Kontraste erwarteten. Und ich muss sagen, dass ich damit ganz gut klarkomme. Natürlich ist es nicht schön, wenn man immer zu den reichsten gehört – also im Vergleich zu den Äthiopiern. Aber wenn man sich entscheidet, dort zu leben, dann muss man mit diesen Kontrasten klarkommen. Das heißt nicht, dass ich diese Unterschiede gut finde. Und dass ich in Deutschland nicht mehr heraussteche, ist schon eine Sache, die ich als sehr angenehm empfinde.

Seit der großen Hungerkrise 1984 bis 1985 ist Äthiopien vor allem für dies bekannt: Hunger. Wie ist die Lage momentan, und wo geht die Reise für das Land hin?

Äthiopien gehört aktuell zu den 15 ärmsten Ländern der Welt. Die Lebenserwartung liegt bei etwa 60 Jahren. Das Leben dort ist sehr hart. Und die Leute sind sehr ernst – vor allem im Vergleich zu vielen anderen afrikanischen Ländern, in denen die Menschen heiterer sind und öfter lachen. In Äthiopien gibt es eine melancholische Grundstimmung. Aber wenn Sie fragen, wo die Reise für das Land hingeht, lautet die Antwort ganz klar: Es geht bergauf. Äthiopien ist einer der steilsten Aufsteiger im Human Development Index (Index für menschliche Entwicklung, wird von den Vereinten Nationen gemessen und berechnet, Anm. d. Red.). Nach Angaben der Regierung soll die Wirtschaft in den vergangenen Jahren um etwa 10 Prozent gewachsen sein. Und man sieht diese Fortschritte auch. Vor allem in der Hauptstadt Addis Abeba. Aber auch auf dem Land. Neue Straßen werden gebaut, immer mehr Dörfer werden an die Elektrizität angeschlossen, Schulen und Krankenhäuser entstehen. Aber das größte Problem Äthiopiens ist das enorme Bevölkerungswachstum.

Warum?

Äthiopien ist mit fast 90 Millionen Menschen schon jetzt das zweitbevölkerungsreichste Land Afrikas. Diese Menschen wollen zur Schule gehen, genug zu essen und zu trinken haben, und sie wollen auch einen Job haben. Die Bevölkerungsexplosion droht die Fortschritte aufzufressen. Die Population wächst momentan schneller, als Infrastruktur aufgebaut werden kann.

Woran liegt das?

Die Leute bekommen viele Kinder, weil sie über Generationen hinweg immer damit rechnen mussten, dass nicht alle Kinder überleben. Diese Denkmuster sind nur schwer zu überwinden. Aber die Regierung und Hilfsorganisationen haben das Problem erkannt. In Addis Abeba gibt es beispielsweise große Werbeplakate für Kondome und Programme für Familienplanung. Auf dem Land ist es schwieriger, das tabuisierte Thema anzugehen, aber auch dort gibt es Programme zur Familienplanung.

Sie schreiben auch über die ärmlichen Lebensumstände vieler Äthiopier. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie haben Sie entschieden, welchen Menschen Sie helfen und welchen nicht?

Mir ist völlig klar: Man kann nicht allen helfen. Das übersteigt die zeitlichen, seelischen und finanziellen Kapazitäten. Ich habe trotzdem individuell geholfen, wenn ich Menschen kennengelernt habe und den Eindruck hatte, dass meine Hilfe nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, sondern ihr Leben wirklich ändern kann. Wenn man in einem Entwicklungsland arbeitet, muss man sich aber auch eine Schutzmauer aufbauen. Einige Gesprächspartner kamen zu mir und sagten, dass ich mein Geld mit ihrem Leid verdiene und ich ihnen deshalb etwas von dem Geld abgeben solle. Aber ich kann und will den Menschen, deren Geschichten ich aufschreibe, kein Geld dafür zahlen. Ich bin Journalist. Aber das ist ein Beruf, der vielen dort gar nicht bekannt ist.

Das Interview führte Stefan Hantzschmann

Philipp Hedemann hat Politik, Soziologie und Germanistik in Passau und Cardiff (Wales) studiert. Nach dem Studium bekam Hedemann ein Stipendium der Dr. Hanns Kapfinger-Stiftung und volontierte bei der Passauer Neuen Presse, in der N24 Parlamentsredaktion in Berlin und beim Springer Auslandsdienst in London. Anschließend arbeitete Hedemann in verschiedenen Positionen bei der „Bild“-Zeitung – zuletzt als Korrespondent in London. Diesen Job gab er auf, um für dreieinhalb Jahre in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba zu leben. In dieser Zeit bereiste Hedemann mehr als 20 afrikanische Länder und publizierte die in dieser Zeit entstandenen Artikel unter anderem in der „Welt“, der „Zeit“, der „Neuen Züricher Zeitung“ und etlichen Regionalzeitungen in ganz Deutschland.

Das Buch „Der Mann, der den Tod auslacht“ ist als Taschenbuch im DuMont-Verlag erschienen und kostet im Handel 14,99 Euro.